১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমাদের চোখে ইরান যেন ‘অবাধ্য রাষ্ট্র’। পারমাণবিক কর্মসূচি, ইসরায়েলবিরোধী অবস্থান, মধ্যপ্রাচ্যে তেহরানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সব মিলিয়ে ইরানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সন্দেহ, শঙ্কা আর শত্রুতার দেওয়াল। কিন্তু এ শত্রুতার বীজ কি সত্যিই বিপ্লব পরবর্তী? নাকি তার অনেক আগেই বপন হয়েছিল শত্রুতার বীজ?

একসময় যুক্তরাষ্ট্র ছিল ইরানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু বর্তমানে এ যুক্তরাষ্ট্রই ইরানের সবচেয়ে বড় শত্রু। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমারা কীভাবে এবং কেন ইরানের শত্রুতে পরিণত হলো? কীভাবে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ইরানের আবির্ভাব হলো?

পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে ইরানের যে শক্তিশালী অবস্থান তার পেছনে রয়েছে বিশাল এক ইতিহাস। দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে চলমান রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আধুনিক ইরানের আবির্ভাব হয়েছিল যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার নাম ‘ইরানিয়ান রেভ্যুলেশন’। এ ইসলামিক বিপ্লব পরিবর্তন করে দিয়েছিল ইরানের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কাঠামো। ইরানের এই ইসলামিক বিপ্লবকে ফরাসি ও বলশেভিক বিপ্লেবের পর ইতিহাসের তৃতীয় মহান বিপ্লব হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বিশ্ব রাজনীতিতে ইরান বর্তমানে উভয়সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইরানের নিরাপত্তা রক্ষার্থে তাকে একদিকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে ইরান কোনোভাবেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে না পারলে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিও ব্যাহত হবে।

১৯৩৫ সালের আগে আন্তর্জাতিকভাবে ইরান পরিচিত ছিল ‘পারস্য’ নামে। যদিও ‘ইরান’ শব্দটির ব্যবহার স্থানীয়ভাবে বহু আগে থেকেই হয়ে আসছিল। এ ইরান বা পারস্যকে দু’শো বছরের অধিক সময় ধরে শাসন করেছিল সাফাভিদ রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন ইসমাইল প্রথম। তিনি দ্বাদশী শিয়া মতবাদকে ইরানের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাফাভিদের পরে ইরানকে শাসন করে কাজার রাজবংশ। কাজার রাজবংশ ১৭৮৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ইরানকে শাসন করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর এ কাজার রাজবংশের আমলেই ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে অল্পকিছু তেলের খনি আবিষ্কার হয়। তখন মধ্যপ্রাচ্যের এ তেলের খনিগুলো দখল করার জন্য ব্রিটিশ, ফ্রান্স, আমেরিকাসহ ইত্যাদি পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এমনকি তেলের বাজার দখলের জন্য ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করে ‘অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি’, যা পরবর্তীতে ‘ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ম’ নামধারণ করে।

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সমর্থনে কাজার রাজবংশের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান হয়। এরপর ক্ষমতায় বসানো হয় ব্রিটিশ অনুগত রেজা শাহ পাহলভীকে। এ রেজা শাহ দেশের নাম পারস্য থেকে ইরানে পরিবর্তন করেন। রেজা শাহ পশ্চিমাদের অনুকরণে ইরানকে ধর্মীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালান। কিন্তু অধিক পরিমাণে পশ্চিমাপন্থি এবং সেক্যুলার মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইরানের জনগণ এবং প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতারা রেজা শাহের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকে। ফলে ১৬ বছরের ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে ১৯৪১ সালে রেজা শাহ পদত্যাগ করেন। এরপর ক্ষমতায় বসে তার পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভী। তার আমলে ইরানে প্রচুর তেলের খনি আবিষ্কার হয় আর তিনি সব মূল্যবান সম্পদ মার্কিন ও ব্রিটিশদের মালিকানায় রেখে বিলাসবহুল জীবনযাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এমন পরিস্থিতিতে ইরানে এক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে তিনি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। তিনি ছিলেন কিছুটা কমিউনিস্ট ভাবধারার। মোসাদ্দেক তখন মোহাম্মদ রেজার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। মোসাদ্দেকের রাজনীতির প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি থেকে তেলের মালিকানা মুক্ত করে তেল সম্পদ জাতীয়করণ করবেন। তার এ জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ইরানি জনগণকে খুব দ্রুত আকর্ষণ করে। ফলে পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে মোসাদ্দেক। ১৯৫১ সালের ২৮ এপ্রিল মোসাদ্দেক ইরানের প্রধানমন্ত্রী হন।

মোসাদ্দেকের জয়ের ফলে হুমকির মুখে পড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। ইরান থেকে তাদের স্বল্প দামে তেল আমদানি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রমে পৌঁছায়। মোসাদ্দেকের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইরানের তেল সম্পদ জাতীয়করণ করলে তেল রফতানিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে প্রচুর অর্থ গুনতে হয়। মোসাদ্দেকের উত্থানের কারণে এ দুটি রাষ্ট্রের জন্য ইরানের তেল হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই মোসাদ্দেকের এ জয় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি তৎকালীন ক্ষমতাশালী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এসআইএস ইরানে একটি সেনা বিপ্লবের নীল নকশা তৈরি করে। যার নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন এজক্স’। এই অপারেশন এজক্সকে আবার ট্যাজ্যাক্স প্রজেক্ট বা অপারেশন বুটও বলা হয়। সিআইএ ও এসআইএস লন্ডনে বসে অপারেশন ‘এজক্স’ এর নীল নকশাটি তৈরি করেছিল। যার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই ইরানে মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে এক সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে ঘটে যাওয়া এ অভ্যুত্থানটি ‘১৯৫৩ ইরানিয়ান কোপ ডিটেট’ নামে পরিচিত। তারপর সেনাপতি ফয়জুল্লাহ জাহেদী সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেকে পদত্যাগ করিয়ে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তখনো মূল শাসন ক্ষমতা ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ রেজা পাহলভীর হাতেই। তারপর মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করা হয়।

মোসাদ্দেকের আটকের মধ্যে দিয়ে ইরানের জতীয়তাবাদী আন্দোলন একরকম স্থগিত হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, সেনা অভ্যুত্থানের পরদিনই, সেনাবাহিনীতে আরেকটি কাউন্টার অভ্যুত্থান হয় এবং সেই কাউন্টার অভ্যুত্থানে মোসাদ্দেককে উদ্ধার করা হয়। মোহাম্মদ রেজা পাহলভী তখন ইতালিতে পালিয়ে যায়। এরপর সিআইএ এবং এসআইএস এর পরিকল্পনা অনুযায়ী আবারো অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। তার মাত্র দুদিন পরেই সেনাবাহিনীতে আবার পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হয় সিআইএ ও এসআইএস। পশ্চিমাদের সহায়তায় রেজা শাহ পাহলভী ইতালি থেকে ফেরত আসেন ইরানে। এভাবে, পশ্চিমাদের সাহায্যে ইরানে পুনরায় মোহাম্মদ রেজার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ রেজার শাসনামলে ইরানে ২৮ জনের মতো প্রধানমন্ত্রীর অদলবদল হয়েছে।

১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ এর সহযোগিতায় মোহাম্মদ রেজা ইরানে ‘সাভাক’ নামে গোপন পুলিশ ফোর্স গঠন করে। এই সাভাকের কাজ ছিল বিরুদ্ধ মত দমন করা। যারাই রাজবংশের বিরুদ্ধে কিছু বলত তাদেরকে এ পুলিশ ফোর্স গোপনে আটক করে জেলে বন্দি করত।

১৯৭০-এর দশকে মোহাম্মদ রেজা শাহ পশ্চিমা সংস্কৃতির চরম অনুকরণ শুরু করলে দেশব্যাপী এক গভীর অসন্তোষ তৈরি হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করেন (রাস্টাখিজ পার্টি), যা ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আরো সংকুচিত করে এবং জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়।

রাজনৈতিক নির্যাতন, সংবাদপত্রের উপর কঠোর বিধিনিষেধ, বিরুদ্ধমতকে দমন করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক হত্যা ও গুম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন শাহ।

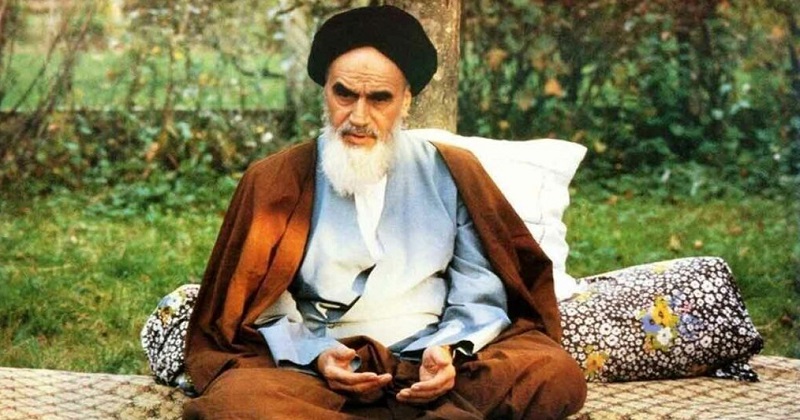

এমন সময়ে ইরান থেকে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেইনির পুনঃআবির্ভাব ঘটে।

রেজা পাহলভীর পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধে কথা বলায় ১৯৬৩ সালে ‘হোয়াইট রিভ্যুলেশনের’ মাধ্যমে গ্রেফতার ও পরবর্তীতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি নির্বাসন থেকেই বিপ্লবের ডাক দিতে থাকেন। রাজনৈতিক ইসলামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি শাহবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর খোমেইনি প্রথম রেজা পাহলভীর বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দেন। সেদিন একত্রিত হয় ৬০-৭০ লাখ মানুষ। শিয়া সুন্নি নির্বিশেষ ইরানের জনগণ এ আন্দোলন যোগ দেন। পাহলভী দিশে হারা হয়ে পড়ে। বিশাল সমাবেশকে প্রতিহত করতে পাহলভী বাহিনী নির্বিচারে গুলি শুরু করে বিপ্লবীদের ওপর। এতে অসংখ্য মানুষ নিহত হন। এ দিনটি ইরানের ইতিহাসে ‘ব্লাক ফ্রাইডে’ হিসেবে পরিচিত। ফলে এ আন্দোলন প্রাথমিকভাবে কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়।

এরপর ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি খোমেইনি আবার বিপ্লবের ডাক দিলে সাধারণ মানুষ তাতে সাড়া দেয় এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে মোহাম্মদ রেজা দেশ ছেড়ে পালান। ১৫ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসেন খোমেইনি এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামী বিপ্লবের নেতা হিসেবে তিনি প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ৩০ মার্চ দেশটিতে এক ঐতিহাসিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৮.২ শতাংশ ইরানি জনগণ ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দেয়। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবের কিছুদিন পর, ৪ নভেম্বর ১৯৭৯, তেহরানে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস দখল করে নেয় ছাত্ররা। তারা ৫২ জন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিককে ৪৪৪ দিন ধরে জিম্মি করে রাখে। যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার পর ইরানকে ‘সন্ত্রাসবাদ সমর্থক রাষ্ট্র’ হিসেবে চিহ্নিত করে। শুরু হয় দীর্ঘমেয়াদি শীতল বৈরিতা।

১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরান-ইরাক যুদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে ইরাককে সমর্থন দেয়, যা ইরানকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। পরে যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক চাপ ও আন্তর্জাতিক জোট গঠন করে। ২০১৫ সালে ছয় জাতির সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর হলেও, ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করলে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় ইরানের প্রভাবশালী জেনারেল কাসেম সোলেমানিকে হত্যা করা হয়। ইরান এই ঘটনার বদলা হিসেবে ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ২০২৩-২৪ সালের হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধেও ইরানকে অভিযুক্ত করে পশ্চিমারা। তাদের অভিযোগ, ইরান হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দিয়ে সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে ইরানের ভাষ্য, এটা ‘প্রতিরোধ ফ্রন্ট’ এবং এটি পশ্চিমা দখলদারত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

বিশ্ব রাজনীতিতে ইরান বর্তমানে উভয়সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইরানের নিরাপত্তা রক্ষার্থে তাকে একদিকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে ইরান কোনোভাবেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে না পারলে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিও ব্যাহত হবে।

ইরান ও পশ্চিমাদের দ্বন্দ্ব কেবল তেল বা অস্ত্র ঘিরে নয়, এটি এক আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মপরিচয়ের লড়াই। একদিকে রয়েছে পশ্চিমা উদার গণতন্ত্র ও লিবারেল ভ্যালু, অন্যদিকে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামো। ইরান নিজেকে ‘মুসলিম উম্মাহ’র পক্ষে নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে দেখতে চায়, অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব তা দেখে একটি বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ হিসেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আদর্শিক ও ভূরাজনৈতিক সংঘাত কখনো কি মীমাংসার পথে যাবে? নাকি আরো নতুন সংকট, নতুন জোট ও নতুন যুদ্ধ দিয়ে তা আরো জটিল হয়ে উঠবে?

লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

কেকে/এএম