সময়টা সম্ভবত কোনো এক শীতের বিকেলের আবেশ। স্থানটি নির্দিষ্ট নয়। হতে পারে কলকাতার কোনো ধোঁয়াশাচ্ছন্ন কফি হাউস, কিংবা ঢাকার শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের কোনো এক সমান্তরাল মহাবিশ্বের বারান্দা। আকাশে তখন একই সাথে সূর্য এবং পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলছে। এই অসম্ভবের মঞ্চে, এক অদ্ভুত জ্যামিতিক ছকের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মানুষ। দুজনেরই নামের শেষে ‘চৌধুরী’, কিন্তু তাঁদের মাঝখানে বয়ে গেছে কয়েক যোজন রাজনৈতিক সময়, সুরের বিবর্তন এবং প্রতিবাদের ব্যাকরণ।

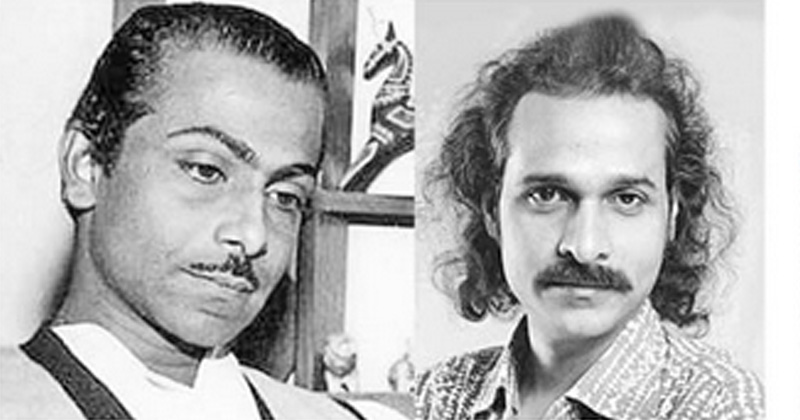

একদিকে সলিল চৌধুরী, যার হাতের ব্যাটনে ধরা আছে আস্ত এক গণঅভ্যুত্থানের সিম্ফনি। অন্যদিকে সঞ্জীব চৌধুরী, যার কাঁধের ঝোলায় লুকানো আছে এক ভাঙা রাষ্ট্রের অকেজো নাটবল্টু। এটি কোনো সাধারণ স্মৃতিচারণ নয়; এটি একটি মহাকাব্যিক রঙের মেলা। যেখানে গানের কথাগুলো একেকটি রাজনৈতিক ইশতেহার হয়ে বাতাসে ভাসে।

প্রথম দৃশ্য: রানারের পিঠে মার্ক্সবাদের বোঝা

সলিল চৌধুরীর জগতটি বড় গোছানো, তবুও ঝড়ের মতো অশান্ত। তিনি যখন পিয়ানোর রিডে আঙুল রাখেন, তখন মনে হয় ধানক্ষেতের আইল দিয়ে মোজার্ট হেঁটে যাচ্ছেন কাস্তে হাতে। সলিল কেবল সুরকার নন, তিনি এক রাজনৈতিক জাদুকর যিনি জানতেন কীভাবে ক্ষুধার আর্তনাদকে হারমোনির মোড়কে মুড়ে বিপ্লব তৈরি করতে হয়।

জীবনের এই ক্যানভাসে সলিল চৌধুরীকে দেখা যায় এক অনন্ত অন্ধকারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি ‘রানার’। কিন্তু এই রানার কেবল চিঠির বোঝা টানে না। সলিলের রানার, “রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে”-এই ঘণ্টার ধ্বনি আসলে পুঁজিবাদের বুকে হাতুড়ির আঘাত। সলিলের অপ্রচলিত ভাবনাটি এখানেই লোকজ সুরের সাথে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনের যে সংকর ঘটিয়েছিল, তা আদতে ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদের এক শৈল্পিক রূপ। তিনি তার সুরের আয়োজনে যেন যখন-তখন বলে উঠেন, “dig a hole, bury the past,” তখন তিনি কেবল মাটির কথা বলেন না, তিনি সামন্ততন্ত্রের কবরের কথা বলেন।

সলিলের গানের সুরে যে ‘পালকি’ চলে, তা কোনো বিলাসিতার যান নয়। “পালকি চলে রে, অঙ্গ ঢলে রে”- এই ঢলে পড়া অঙ্গ আসলে শোষিত কৃষকের ক্লান্ত শরীর। সলিল জানতেন, রাজনীতি কেবল স্লোগানে হয় না, রাজনীতি থাকে ছন্দের দোলায়। তাঁর রাজনৈতিকতা ছিল সুশৃঙ্খল, অনেকটা তাঁর অ্যারেঞ্জমেন্টের মতো। সেখানে প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের ছায়ারূপে জনগণের নিজস্ব ভূমিকা আছে, কিন্তু সবাই মিলে সাম্যবাদের একটি মূল সুরের দিকে ধাবিত হয়।

সলিলের চিরযৌবনা সত্তাটি চিৎকার করে বলে, “ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি এখানে থেমো না।” এই ‘রাত্রি’ কি কেবল ভোরের আগের অন্ধকার? না। এই রাত্রি হলো রাজনৈতিক হতাশা, যা গ্রাস করতে চায় পরিবর্তনকামী মনকে। সলিল আমাদের শেখান, সুরের জ্যামিতি দিয়ে কীভাবে হতাশার ব্যারিকেড ভাঙতে হয়। সলিল নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনায় সঙ্গীতকে অস্ত্রের চেয়েও ধারালো মনে করতেন, যা সরাসরি মস্তিষ্কের নিউরনে আঘাত করে চেতনাকে জাগিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : অচল গাড়ির চালক ও জোছনার বিষাদ

দৃশ্যপট বদলায়। এবার মঞ্চে আসেন সঞ্জীব চৌধুরী। তাঁর হাতে কোনো ব্যাটন নেই, আছে একরাশ এলোমেলো চুল আর চোখে নিষিদ্ধ মায়াজাল, যার ভেতর দিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেন এক ‘বায়োস্কোপ’-এর মতো। সলিল যদি হন মহাকাব্যের রচয়িতা, তবে সঞ্জীব হলেন সেই মহাকাব্যের মার্জিনে লেখা এক বিদ্রুপাত্মক টীকা।

সঞ্জীবের রাজনীতি কোনো পার্টি অফিসের ফাইলে বন্দি নয়। তাঁর রাজনীতি রাস্তার, ধুলোর এবং ব্যর্থতার। মায়োপিক লেন্সের চশমায় তাকালে দেখা যায়, সঞ্জীব একটি বিশাল গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। কিন্তু- “গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে... মহাজনের নাও।” এই গাড়িটি আসলে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র। দুর্ধর্ষ নাগরিক মাস্তান সঞ্জীবের ভাবনা হলো এই যে, তিনি রাষ্ট্রকে সরাসরি আক্রমণ করেন না, তিনি রাষ্ট্রের অসারতাকে উপহাস করেন। কাজল (সঞ্জীব দা) যখন বলেন, “ঘুরিয়া ঘুরিয়া/ সন্ধান করিয়া’ স্বপ্নের ওই পাখি ধরতে চাওয়ার” মধ্য দিয়ে স্বপ্নবাজিতে মত্ত তখন তিনি আসলে আমলাতান্ত্রিক জট আর দুর্নীতির কার্বনের কথা বলেন।

সঞ্জীবের রাজনৈতিকতা হলো ‘অ্যানার্কি’ বা নৈরাজ্যের এক রোমান্টিক সংস্করণ। তিনি যখন গান, “আমি তোমাকেই বলে দেবো, কী যে একা দীর্ঘ রাত,” তখন সেই একাকিত্ব কেবল প্রেমিকের নয়, সেই একাকিত্ব হলো ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া প্রতিবাদী মানুষের। তিনি জানতেন, স্লোগান দিয়ে সবসময় কাজ হয় না, মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বলা কথাই সিস্টেমকে কাঁপিয়ে দেয়।

সঞ্জীবের গানে ‘জোছনা’ এক অদ্ভুত মেটাফোর। “জোছনা বিহার” লিরিক মূলত স্বপ্নের বনভোজন। এই বনভোজন আসলে মধ্যবিত্তের পলায়নপর মানসিকতা। যখন শহর পুড়ছে, রাজনীতি পচছে, তখন আমরা জোছনা দেখতে বনে যাই। সঞ্জীব সেই পলায়নপরতার মুখে আয়না ধরেন। তাঁর ‘বায়োস্কোপ’ গানটি তো আস্ত এক রাজনৈতিক স্যাটায়ার। “রঙিলা বায়োস্কোপ... কি চমৎকার দেখা গেল”-এই চমৎকার দৃশ্যগুলো আসলে আমাদের সমাজের তৈলচিত্রের একেকটি স্লাইড শো।

তৃতীয় দৃশ্য: মোহনা ও সংঘাত

এখন ভাবুন, এই দুই চৌধুরী যদি মুখোমুখি হন? সলিল হয়তো বলবেন, “জনগণকে সংগঠিত করতে হবে, সুরের স্কেলে বাঁধতে হবে।” সঞ্জীব হয়তো একগাল হেসে ধোঁয়া ছেড়ে বলবেন, “দাদা, স্কেল তো ঠিকই আছে, কিন্তু গিটারের তার যে ছিঁড়ে গেছে, আর রাষ্ট্র তো টিউনারটাই চুরি করে বেচে দিয়েছে।”

সলিল চৌধুরীর রাজনীতি ছিল ‘উত্তরণের’, আর সঞ্জীবের রাজনীতি ছিল ‘অবক্ষয়ের’ (Existential)। সলিল স্বপ্ন দেখাতেন নতুন ভোরের, যেখানে “বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা।” এটি এক আশাবাদী ইশতেহার। অন্যদিকে সঞ্জীব দেখাতেন ভোরের আগের দুঃস্বপ্নকে। তিনি জানতেন, জনতা জাগলেও বিচার পায় না। তাই তাঁর কণ্ঠে আক্ষেপ আর ক্ষোভের মিশেল-‘‘চেয়ারম্যান সাব বগল বাজান, আমরা কিন্তু দেখছি না”। এই না দেখা কেবল ভাগ্যের নয়, এই অন্ধত্ব রাষ্ট্রের হাতে মার খাওয়া সাধারণ মানুষের নিয়তি।

সলিলের গান যদি হয় লাল পতাকার মিছিল, তবে সঞ্জীবের গান হলো সেই মিছিল ভেঙে যাওয়ার পর রাস্তায় পড়ে থাকা এক পাটি চপ্পল। সলিল শেখান কীভাবে লড়তে হয়, সঞ্জীব শেখান কীভাবে লড়াইয়ে হেরে গিয়েও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়।

চতুর্থ দৃশ্য: অপ্রচলিত বাজার ভাবনার ক্যানভাস

সলিল এবং সঞ্জীব উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ সময়ে ছিলেন ‘মিসফিট’। সলিল বোম্বে গিয়েও তাঁর সাম্যবাদী সত্তাকে ভোলেননি, কমার্শিয়াল সিনেমার গানেও তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন গণসংগ্রামের চোরাগোপ্তা সুর। তাঁর অপ্রচলিত ভাবনা ছিল-প্রেমের গানেও বিপ্লব আনা সম্ভব। “গাঁয়ের বধূ” যখন গায়, তখন সে কেবল বিরহী নারী নয়, সে দুর্ভিক্ষের সাক্ষী এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে সঞ্জীব চৌধুরী সাংবাদিকতা আর গানকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে খবরের কাগজের লিড নিউজ আর গানের লিরিক্সের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না। তিনি প্রচলিত ‘সুশীল’ রাজনীতির বাইরে গিয়ে কথা বলতেন প্রান্তিক মানুষের ভাষায়, কিন্তু সেই ভাষা ছিল নাগরিক এবং আধুনিক। “রিকশা কেন আস্তে চলে না”-এই আপাত নিরীহ প্রশ্নের আড়ালে তিনি আমাদের যান্ত্রিক গতির বিরুদ্ধে এক দার্শনিক ব্রেক কষেন।

উপসংহার: অনন্তের জ্যাম সেশন

আমাদের এই পরাবাস্তব কলামের শেষে দেখা যায়, সলিল চৌধুরী এবং সঞ্জীব চৌধুরী পাশাপাশি হাঁটছেন। তাঁদের পায়ের নিচে মাটি নেই, আছে কেবল গানের স্বরলিপি। সলিল হয়তো গুনগুন করছেন, “হেই সামালো ধান হো...” আর সঞ্জীব পাল্টা দিচ্ছেন, “ভেজাল ধরো, ভেজাল ধরো...”

আজকের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে, যখন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর বাক-স্বাধীনতার প্রশ্নগুলো বারবার সামনে আসছে, তখন এই দুই চৌধুরীর ‘অপ্রচলিত’ ভাবনাই হয়তো আমাদের একমাত্র পাথেয়। সলিল আমাদের মনে করিয়ে দেন, দলবদ্ধ হওয়া জরুরি, আর সঞ্জীব মনে করিয়ে দেন, প্রশ্ন করা জরুরি-তা সে যত বেসুরোই হোক না কেন।

আমাদের এ দলছুট সময়ের কাটাকুটির বায়োস্কোপের শো দ্যা এন্ড হবে না কোনো পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে। কারণ, তাঁদের গান এবং রাজনীতি আজো চলমান। সলিলের রানার আজো ছুটছে, আর সঞ্জীবের গাড়িটি আজো থেমে আছে মহাজনের বাড়ির সামনে। আমরা, গুণমুগ্ধ শ্রোতারা, কেবল সেই অচল গাড়িতে বসে রানারের খবরের অপেক্ষা করছি। আকাশে তখনো সূর্য আর চাঁদ একসাথে জ্বলছে - যেন বিপ্লব আর বিষাদ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের বারান্দায়।

কেকে/এমএ