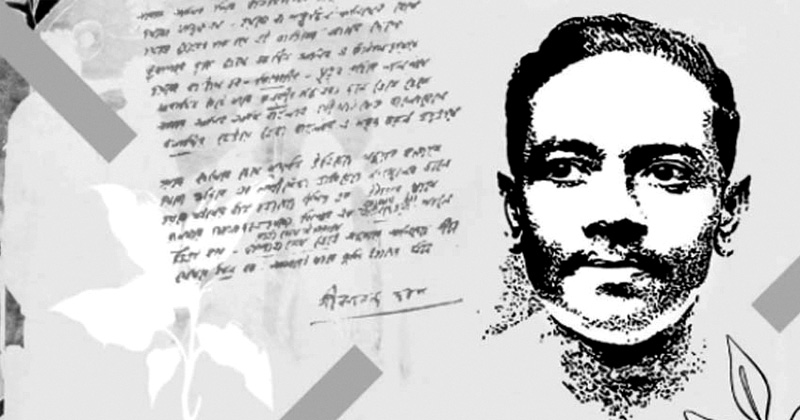

বাংলা কাব্যজগতের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার নাম জীবনানন্দ দাশ। পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি খামখেয়ালিতে ট্রাম দুর্ঘটনায় ৭১ বছর আগে, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪ তে শম্ভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে বিদায় নিয়েছেন ক্ষতবিক্ষত শরীরে। তিনি বিরাজিত আছেন লাবণ্যের অবাক প্রত্যাখ্যান ছাপিয়ে সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে। তার কবিতার মূল সুর আপাতদৃষ্টিতে নির্জনতা, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, প্রেম এবং এক ধরনের বিষণ্ন আত্ম-আবিষ্কারের পথে ধাবিত হলেও, তার সাহিত্য পাঠে দেখা যায় এক সূক্ষ্ম, গভীর ও মৌলিক রাজনৈতিক চেতনা। তার রাজনৈতিকতা চিরাচরিত স্লোগানধর্মী বা প্রত্যক্ষ প্রচারমূলক নয়; বরং তা সমাজের গভীর অভ্যন্তরের ক্ষয়, বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি, ঔপনিবেশিক শাসনের চাপ, এবং মানবসভ্যতার অনিবার্য পতনের এক দার্শনিক উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। যারা তাকে কেবল ‘প্রকৃতির কবি’ বা ‘রূপসী বাংলার কবি’ হিসেবে দেখেন, তারা মূলত তার কবিতার প্রধান উপাদানকে তার মূল সুর হিসেবে ভুল করেন।

১. রাজনীতির সরলিকৃত ধারণা ও জীবনানন্দের ব্যতিক্রম

রাজনৈতিক কবিতা মানে সাধারণত দেশাত্মবোধক গান বা শোষণের প্রতিবাদ। ত্রিশের দশকে বামপন্থি লেখকরা শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে সরাসরি লিখছিলেন। জীবনানন্দকে তাই সমাজবিচ্ছিন্ন কবি মনে করা হয়। কারণ তার জীবন ছিল নিভৃতচারী ও ট্র্যাজিক। কিন্তু জীবনানন্দের লেখার কৌশল ছিল আলাদা। তিনি সরাসরি প্রতিবাদ না করে সমাজের ভাঙন, যুদ্ধের আগমন, ঔপনিবেশিক মানসিকতার ক্ষয় ও নাগরিক বিচ্ছিন্নতাকে কবিতায় আনেন। তার রাজনীতি ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক বা ‘এপিস্টেমোলজিকাল’। তিনি মানব-অস্তিত্বের অর্থ, সভ্যতার গন্তব্য ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই স্বতন্ত্র মৌলিক প্রশ্নগুলো স্লোগানের চেয়েও বেশি রাজনৈতিক।

২. প্রচলিত রাজনৈতিকতার বাইরে: ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’

ভূমের্দ্র গুহর বিশ্লেষণে উঠে আসা ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ (১৯৩৭) কবিতাটি জীবনানন্দের রাজনৈতিক চেতনার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কবিতাটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন বরিশাল শহর থেকে বহু দূরে চীন-জাপানের ভয়াবহ আক্রমণ চলছে (নানকিন ম্যাসাকার)। কবিতাটির প্রথম পাঠে নারী, সৌন্দর্য, এবং নৃত্যের এক মায়াময়তা থাকলেও, এর গভীরে লুকিয়ে আছে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের এক অনিবার্য ও ভয়াবহ ইঙ্গিত।

‘বিনষ্ট হতেছে সাংহাই, প্যালেস্টাইন, দিল্লি, টোকিও...’

উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে তার দৃষ্টি শুধু বরিশালের সংকীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল বিশ্বব্যাপী।

‘গোধূলি সন্ধি’ দিন-রাতের মিলনের চেয়েও বেশি কিছু; এটি সভ্যতা এবং ধ্বংসের মধ্যেকার এক ভয়াবহ সন্ধিক্ষণকে বোঝায়। কবিতার নৃত্যের ছন্দে আসলে যুদ্ধের আওয়াজ শোনা যায়। নারীদের চুলে ‘নরকের মেঘ’ উপমাটি সৌন্দর্যের বর্ণনা নয়, এটি হলো যুদ্ধের বিষাক্ত বাষ্পের প্রতীক, যা সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিকেও গ্রাস করবে। জীবনানন্দ তার ব্যক্তিগত বিষণ্নতার আড়ালে থেকেও বিশ্বজুড়ে আসন্ন ধ্বংসের এই পূর্বাভাস উপলব্ধি করেছিলেন, যা সেই সময়ের বেশিরভাগ সাহিত্যপ্রেমীর কাছে অজানা ছিল।

এই দূরদর্শী ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশ্বমানবতার প্রতি সংবেদনশীলতাই হলো জীবনানন্দ দাশের রাজনৈতিক চেতনা।

৩. নগর-চেতনা ও সামাজিক ক্ষয়: ‘আট বছর আগের একদিন’

জীবনানন্দের রাজনৈতিক চিন্তা শুধু আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মধ্যে ছিল না। তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরের দুঃখ-কষ্টেও তার সেই চিন্তা দেখা গিয়েছিল।

‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায় তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া মানুষের জীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্ন গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ।

তিনি লেখেন:

‘অন্ধকার আর স্বাদ পাবে বলে সে কি আর ফিরে আসেনি? নাকি, জীবনকে ভালোবেসে আজও সে বেঁচে আছে? আমরা কি তা জানি না?’

কবি এখানে শুধু ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলছেন না। তিনি এমন এক শহরের ছবি আঁকেন, যেখানে জীবনের সব আনন্দ, ভালোবাসা এবং মানে শেষ হয়ে গেছে। যে সমাজে মানুষ বেঁচে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, সেই সমাজ ও তার মোড়লদের বিরুদ্ধে কবির নীরব প্রতিবাদ এই কবিতায় শোনা যায়। সমাজের গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি গভীর রাজনৈতিক কাজ।

৪. ঐতিহাসিক পটভূমি ও দেশভাগ: ‘মহাপৃথিবী’ ও অন্যান্য কবিতা

জীবনানন্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক চরম উত্তাল সময়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), এবং দেশভাগ (১৯৪৭)- এই সমস্ত ঘটনা তার চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

‘শিকারির মতো.../একটি বিরাট চাঁদ আর তার/নক্ষত্রের মতন গুলি -/জীবনানন্দ!’

তার কবিতা সংকলন ‘মহাপৃথিবী’-এর নামকরণেই বিশ্বজনীনতা এবং প্রকৃতির পাশাপাশি মহাকালের সঙ্গে মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রতিধ্বনি রয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা তার কিছু কবিতায় সরাসরি না হলেও, তৎকালীন অর্থনীতির পচন ও মানুষের দুরবস্থার প্রতি ইঙ্গিত মেলে। ‘রূপসী বাংলা’র কবিতাগুলোতে যে ‘বাংলার মুখ’ তিনি আঁকেন, তা কেবল প্রকৃতির রূপ নয়। তা হলো সেই ভূমি ও তার মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা যা ঔপনিবেশিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখেও অক্ষত থাকার এক আর্তি। এই আর্তিই প্রচ্ছন্ন দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতার বহির্প্রকাশ।

৫. ভাষা ও রীতির রাজনৈতিকতা

জীবনানন্দের রাজনৈতিকতা তার কাব্যভাষা ও রীতির মধ্যে আরো একস্তরে কাজ করেছে। প্রচলিত রবীন্দ্র-রীতির বাইরে গিয়ে তিনি যে নতুন, আধুনিক কাব্যভাষা নির্মাণ করেন, তা-ও ছিল এক ধরনের সাহিত্যিক বিদ্রোহ। তার ব্যবহৃত শব্দ, উপমা এবং বাক্যে যে অস্বাভাবিকতা ছিল, তা তৎকালীন রক্ষণশীল সাহিত্য সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতি এক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি তার সময়ে দাঁড়িয়ে নতুন সাহিত্যিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন, যা আধুনিকতার অন্যতম রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। নতুন রীতির মাধ্যমে তিনি সমাজের তথাকথিত ‘সৌন্দর্যের মানদণ্ড’ এবং ‘গ্রহণযোগ্যতার সীমারেখা’-কে প্রশ্ন করেছিলেন।

৬. প্রেম, বিরহ ও ব্যক্তিগত জীবনের নীরব রাজনীতি: ট্রাঙ্কের অন্তরালে

জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বহুল প্রচলিত ও আকর্ষণীয় দিক হলো তার ব্যক্তিগত জীবনের নিরাবেগতা বনাম কাব্যের বিপুল রোমান্স ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। যেমনটি দেখা যায়:

জীবনানন্দ দাশ খুব সম্ভব বাংলা ভাষার একমাত্র কবি যার একাধিক বান্ধবী ও প্রেমিকা ছিল না। ভদ্রলোক শুধু যে কবিতা লিখে পাণ্ডুলিপি ট্রাঙ্কে ভরে রাখতেন এমন না, মেয়েদের দেখলেও হয়তো অন্যপথে হাঁটা ধরতেন। নিজস্ব ট্রাঙ্কে নিজেকে লুকায় ফেলতেন। অথচ সারাজীবন লিখেছেন প্রেম প্রকৃতি ও বিরহের কবিতা!

যে কবি তার কাব্যে বারবার ‘বনলতা সেন’, ‘সুরঞ্জনা’, ‘শ্যামলী’ বা ‘সবিতা’-র মতো নারী চরিত্রদের এনেছেন, যিনি প্রেমকে ‘আলো ও অন্ধকারের খেলা’ বলে বর্ণনা করেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তার নিভৃতচারিতা এবং সম্ভবত নারী-সঙ্গের প্রতি এক ধরনের ভীতি বা অনীহাÑ এই বৈপরীত্য এক বিশেষ ধরনের ‘নীরব রাজনীতি’-কে সামনে এনে দেয়।

এই নীরব রাজনীতি কয়েকটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ:

ক. ট্রাঙ্কের নীরবতা ও বিদ্রোহ: জীবনানন্দ তার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলো সযত্নে ট্রাঙ্কে ভরে রাখতেন। এই ট্রাঙ্ক কেবল কবিতা লুকানোর স্থান ছিল না। এটি ছিল তৎকালীন সাহিত্য-সমাজের রুচি, সংবেদনশীলতা এবং তার নিজস্ব জীবনবোধের প্রতি এক নীরব অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যানের প্রতীক। তার ব্যক্তিগত নিভৃতচারিতা এবং সামাজিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসলে সমাজের চলমান স্রোতের বিরুদ্ধে এক ‘ব্যক্তিগত বিদ্রোহ’। তিনি প্রচলিত সমাজ ও সাহিত্য-জগতের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাননি; তিনি তার সৃষ্টির মহত্ত্বকে সময়ের বিচারের জন্য তুলে রেখেছিলেন।

খ. নিভৃত প্রেম ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা: যে কবি বাস্তবে একাধিক প্রেমিকার অভাবে সমাজ থেকে দূরে সরে থাকতেন বলে মনে করা হয়, তিনিই তার কবিতায় ‘হাজার বছর ধরে খেলা করে যাওয়া’ প্রেমের এক মহাকাব্যিক চিত্র এঁকেছেন। এই প্রেম ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি দুর্বলতা নয়। বরং তা মানব ইতিহাসের চিরন্তন আকাক্সক্ষা, এক অরূপ-সন্ধান। এটি প্রমাণ করে যে, জীবনানন্দের কাব্যের প্রেম তার ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তি বা বিচ্ছিন্নতারই সাহিত্যিক প্রতিস্থাপন। তার অন্তর্মুখী স্বভাব এবং প্রেমের অভাববোধ তার রাজনৈতিক চেতনার মতো একইভাবে সমাজের অগভীর, সাময়িক সম্পর্ক ও আবেগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

গ. আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত: তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার সাহিত্যের মধ্যেকার এই দূরত্ব তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালির আদর্শবাদী আকাক্সক্ষা ও বাস্তবজীবনের সীমাবদ্ধতার সংঘাতকে মূর্ত করে তোলে। এই সংঘাত এক ধরনের সামাজিক চাপ, যা বহু সৃজনশীল মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রকৃত অর্থে, জীবনানন্দের এই ব্যক্তিগত ‘ট্রাঙ্কে লুকিয়ে থাকা’ মানসিকতা বা ‘মেয়েদের দেখলেও অন্যপথে হাঁটা’র প্রবণতা তার সামগ্রিক রাজনৈতিকতারই একটি ভিন্ন স্তর। এটি কোনো স্লোগান নয় বরং সমাজের চাপ, প্রেমহীনতা এবং একাকিত্বের বিরুদ্ধে তার আত্মিক সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে। যা তার গভীর রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনারই এক অপরিহার্য অংশ। তার কাছে ট্রাঙ্কে ভরে রাখা পাণ্ডুলিপিই ছিল তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদের ভাষা।

৭. শ্রেণিচেতনা, দারিদ্র্য ও প্রান্তিক মানুষের জীবন

জীবনানন্দের কবিতায় সরাসরি শ্রমিক বা কৃষকের মিছিলের ছবি না থাকলেও, তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা বার বার উঠে এসেছে। তার নাগরিক জীবনের কবিতায় হতাশা, বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহননের যে সুর, তা তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটেরই ফল।

• দারিদ্র্যের অনুষঙ্গ: ‘শঙ্খমালা’ বা অন্যান্য কবিতায় ‘কালো কম্বল’, ‘অন্ধকার ঘর’, বা সামান্য উষ্ণতার খোঁজÑ এগুলো নিছক রোমান্টিক উপাদান নয়, বরং দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরে। তার প্রকৃতিও তাই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের পটভূমি হিসেবে কাজ করে।

• শহরের ক্লান্তি ও ক্ষয়: কলকাতা বা অন্যান্য শহরের বর্ণনাতে তিনি যে ক্লান্তি, জরা এবং মূল্যবোধের পতন লক্ষ্য করেন, তা মূলত পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক কাঠামোর ফল। শহরের ‘অদ্ভুত আঁধার’ কেবল ব্যক্তিগত হতাশা নয়, বরং সমাজ ও সভ্যতার এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অন্ধকার।

উপসংহার: এক নীরব দ্রোহ

জীবনানন্দ দাশের রাজনৈতিকতা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের নয়, তা ‘অন্তর্মুখী দ্রোহ’ ও ‘দার্শনিক প্রতিবাদে’ মোড়ানো। তিনি চিৎকার করে স্লোগান দেননি, বরং সভ্যতার অনিবার্য বিনাশ, সমাজের পচন এবং মানুষের চরম একাকিত্বকে তার কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন। এই উপলব্ধি তাকে তৎকালীন সমাজের ব্যর্থতা, রাজনীতি ও ইতিহাসের নির্মমতার বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়।

তাই জীবনানন্দ কেবল ‘প্রকৃতির কবি’ অথবা তিমির হরণকারী নন; তিনি ছিলেন তার সময়ের এক দায়বদ্ধ ও সচেতন ভাষ্যকার। তার রাজনৈতিকতা হলো সমাজের গভীরে প্রোথিত সমস্যাগুলোকে কেবল প্রত্যক্ষ না করে, বরং তাদের দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা। তার কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সত্যিকারের রাজনৈতিক বোধ কেবল মিছিলে নয়, তা এক কবির চেতনার গভীরেও বিদ্যমান থাকতে পারে, যেখানে ‘বিনষ্ট হতেছে সাংহাই’-এর মতো বিশ্বব্যাপী ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত উঠে আসে বরিশালের ধানসিড়িটির নির্জন থেকেও।

লেখক: নৃবিজ্ঞানী, দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষক, চলচ্চিত্রকার

কেকে/এজে