সরকার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় উচ্চ সুদের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে ঝুঁকছে। সাময়িক আর্থিক চাপ সামলাতে এই ঋণ স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ সরকারগুলোর জন্য বড় ধরনের দায় সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে আগামী জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধ নতুন সরকারের জন্য অন্যতম বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

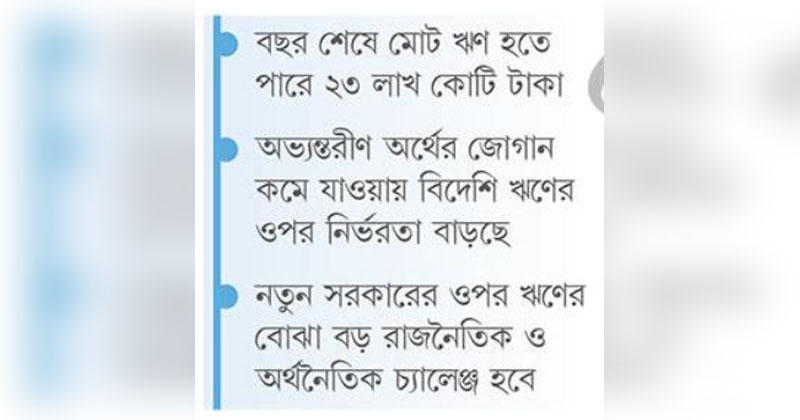

অর্থ মন্ত্রণালয় ও ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের মোট ঋণ বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি সরকারের সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন করে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশের ২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ফলে বছরের শেষে এই ঋণ দায় বেড়ে ২৩ লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নন-কনশেসনাল লোন, যা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি খাতে ব্যয় করা হবে। বিশেষ করে ব্যাংক খাতের সংস্কার এই ঋণের অন্যতম লক্ষ্য।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, উচ্চ সুদের মোট ১৮৬ কোটি ডলারের ঋণের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ১৪০ কোটি ৪০ লাখ ডলার চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে ব্যাংক খাত সংস্কারের জন্য ৫০ কোটি ডলার, সার আমদানি কাজে ৫০ কোটি ডলার, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পের সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য ২০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কো-অপারেশন ঢাকা-নর্থ করিডর রোড প্রকল্পের জন্য ২০ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় হবে। এডিবি ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে। জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ‘ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইটিএফসি)’ থেকে ২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার, ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে চীনের ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)’ থেকে ৩২ কোটি ডলার এবং চলতি অর্থবছরের বাজেট সহায়তা হিসাবে ‘অপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি)’ থেকে ১১ কোটি ২৪ লাখ ডলার নেওয়া হয়েছে। এসব ঋণ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

শেখ হাসিনা সরকারের সময় দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছিল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ভঙ্গুর অর্থনীতির ধীরগতি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের নীতি ও পরিকল্পনার ফলে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হয়েছে। যদি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুত শক্তিশালী হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়া আর সরকারি অন্য খাতের ব্যয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অর্থনীতির চাপ সামলাতে ব্যাংক খাত সংস্কারসহ ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে নেওয়া হচ্ছে উচ্চ সুদের এই ঋণ। এসব ঋণের ক্ষেত্রে দিতে হবে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ পর্যন্ত ঋণের হার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থের জোগান কমছে এবং দেশের ঋণনির্ভরতা ক্রমেই বিদেশি উৎসের দিকে শিফট হচ্ছে। ঋণের এই পরিমাণ এবং প্রকল্পের ব্যবহার কৌশলী ও দক্ষভাবে পরিচালিত না হলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় চাপ বাড়তে পারে।

বিশেষ করে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকারের ওপর বড় ধরনের ঋণের চাপ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, বৈদেশিক ঋণ ও অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির কারণে নতুন সরকারকে জাতীয় বাজেট এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

চলমান ঋণ বৃদ্ধি ও সুদের দায় সামলানো নির্বাচিত সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াবে। যদি ঋণের ব্যবহার কার্যকর না হয় বা নতুন প্রকল্পগুলো সমন্বয়হীনভাবে পরিচালিত হয়, তবে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য সময়োপযোগী নীতি, স্বচ্ছ বাজেট এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নতুন সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, যাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারের ঋণ গ্রহণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঋণের শর্ত এবং ঋণ নেওয়ার কারণ। ঋণের শর্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি খুবই কঠোর শর্তযুক্ত বা উচ্চ সুদের ঋণ নেওয়া হয়, তাহলে তা সরকারের জন্য অতিরিক্ত দায়ভার তৈরি করতে পারে। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেরকম, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন এবং তার প্রাধান্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্লেষকরা তিনটি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন- প্রথমত ঋণের শর্ত যেন অত্যধিক কঠোর না হয় এবং এটি কনশেসনাল রেটের আওতায় আসে। দ্বিতীয়ত ঋণ দীর্ঘমেয়াদি হওয়া উচিত, যাতে অর্থনৈতিক চাপ সহজে সামলানো যায়। তৃতীয়ত ঋণের মূলধন এবং সুদ ফেরতের মধ্যে পর্যাপ্ত সময় রাখা, যেন সরকারের যে প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রকল্পে বিনিয়োগ ও রিটার্নের মধ্যে সমন্বয় থাকে। এভাবে ঋণ নেওয়া হলে সরকারের জন্য দায়ভার সামলানো সহজ হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

র্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘কোনো দেশে বিনিয়োগ করলে সেখানে কোনো না কোনো ডিসপিউট ঘটতেই পারে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেই ডিসপিউট সমাধানের প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। যখন এসব প্রক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকর হয়, তখনই বিনিয়োগকারীরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে।’

ইউএনডিপির সাবেক পরিচালক ড. সেলিম জাহান বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা এমন কোনো বাস্তবসম্মত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেখিনি যা দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করছে। বরং দেখা যাচ্ছে, বিদেশি ঋণ বাড়ছে, যা অর্থনীতিতে ভীষণ চাপ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে।’

ইউএনডিপির সাবেক পরিচালক ড. সেলিম জাহান বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা সেরকম কোনো বাস্তব সম্মত এবং জোরালো পদক্ষেপ দেখিনি যে দেশিয় সম্পদ বাড়াতে হবে বা চেষ্টা করা হচ্ছে। বরং আমরা দেখছি বিদেশি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। এটার একটা ভয়ানক এবং অস্বস্তিকর চাপ অর্থনীতিতে পড়বে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘এনডিবির প্রথম ঋণের সুদের হার মাত্র ২ থেকে ২.৫ শতাংশ। বাকির ক্ষেত্রেও এগুলো এসওএফআর ভিত্তিক এবং ভবিষ্যতে এসওএফআর কমার সম্ভাবনা বেশি। এখানে ঋণের খরচের চেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ঋণটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে।’

বৈদেশিক ঋণ ও সুদের পরিশোধের খরচ বাড়ছে, যা সরকারের বাজেট ব্যয়ের একটি বড় অংশ দখল করছে। অভ্যন্তরীতে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ধীর হচ্ছে, ফলে লোকজন বিনিয়োগের পরিবর্তে ঋণ নিয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে।

কেকে/এআর